納豆といえば、健康を意識する食材として、まず最初に思い浮かべる人は多いんじゃないかと思います。

こんにちは!主婦カオジロ(eco_mamann)です。

スーパーの朝食提案でも、納豆やヨーグルトは朝食企画や健康企画の定番すぎる定番の商材として、チラシで良く見かけますよね。

今日はそんな納豆に注目していきたいと思います。

先日SNSで知り合った京都の方から【とっておきのもの】を戴いた事もあって、納豆と健康についてお送りしたいと思います!

春先は、納豆需要&健康志向が強まる

私は物心ついた時から、すでに朝食時に納豆をモリモリ食べていたので、気に留めたこともなかったのですが。

『総務省統計局・家計調査』で一年間の納豆の消費支出の推移を調べると、春先の3月-5月に納豆の消費支出が高まることが分かります(対象期間:2014年7月~2015年6月)。

特に4月は納豆の需要が伸びていることから、新生活が始まり、朝食や食生活を見直し健康的な身体を手に入れよう、という意識が特に高い傾向にあります。

(出典:「家計調査(二人以上の世帯)」(総務省統計局)を加工し作成したものから考察)

私の仕事柄、こういう資料を扱うことが多いです。

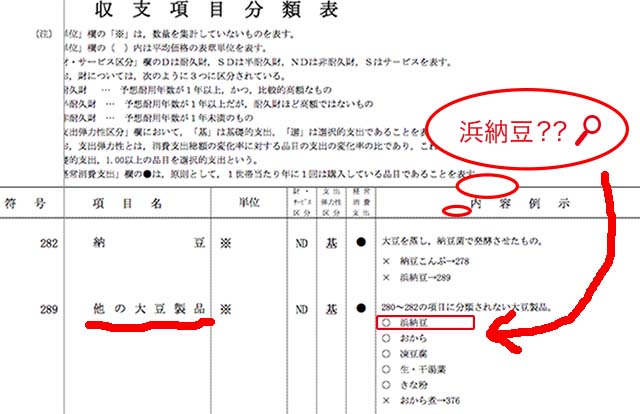

で、さらにこの家計調査を調べていると。

「家計調査・品目詳細」の納豆の欄を、眺めていました。

納豆好きな私。この浜納豆ってなんだ?とふと思ったのが、寺納豆に興味を持ったきっかけです。

うん。これ、近所のスーパーではまず見かけないわ。

てら‐なっとう【寺納豆】

煮た大豆に麹(こうじ)菌をまぶして塩水で発酵させ、乾燥した食品。

浜納豆、大徳寺納豆など。多く寺で作った。塩辛納豆。

(出典:コトバンク)

とあるように、お寺で手間暇かけて作られる納豆なのだそうです。

それぞれの納豆に作ったお寺の名前が付いて、浜納豆(静岡県浜松市の大福寺)、大徳寺納豆(京都北区の大徳寺)等と呼ばれるのだとか。

干し納豆とか、塩納豆とも呼ばれているようです。

主婦の直感。

わたくし個人的には、この「寺納豆」の解説文を見た時に衝撃が走りました。

主婦カオジロ的には、

「麹」で作られ「発酵」させた「お寺」の「納豆」というワードが、ズドドドンと響いてきたのです。

おおー!これは、なんてこったい!

今このご時世、発酵&健康ブームで、なおかつ和食や和ブームが起きている中、この「寺納豆」というものは、それ全部クリアしているじゃないかっ!放っておくわけにはいかないっ!!

この納豆は、ひょっとして、今のご時世に受け入れられるのでは?スーパーの店頭で訴求してみていいのでは??

直感的に、そう感じました。

しかし、この寺納豆って言うの、食べたことがないから、訴求しようにも出来ないよな・・・という事態に。塩納豆とも言われるという位だから、しょっぱいのかもしれないし。

(↑のちに、偶然すぎる出会いがあって、本場の寺納豆をいただくことになったのです・・・!)

寺納豆について、さらに調べる。

webで検索すると、こんなふうに、寺納豆がご飯の上にぽつんと乗っかっている画が多く見られます。

なんで一粒なんだろ、せめて5粒くらい乗っけたらいいのにっ。

それには深い訳があったのでした。

寺納豆の特徴

- 粘り気がなく、糸も引かない。

- 塩気が強い。

- 練り味噌のような感覚。

- 香りが特徴的らしい。

- 作るのにとても手間がかかっている。

- 中国の豆チと似ている(起源を辿れば同じなのだそうです)。

- お酒やワインのおつまみにも合う。

- 調味料の一つとしても利用できる。

- 常温で保存(大徳寺納豆)。

- 保存が利く。

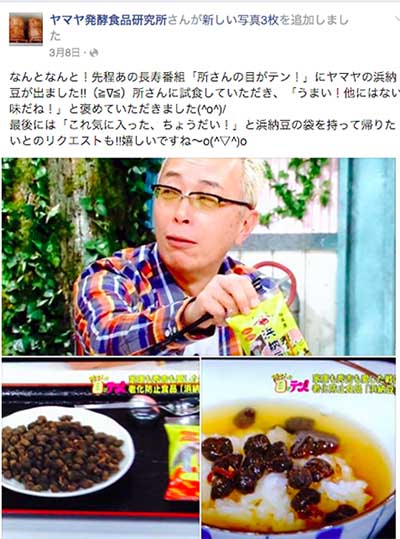

メディアでも寺納豆(浜納豆)が紹介された模様。

メディアでも取り上げられているんだろうか。

日本テレビで2015年3月8日放送の「所さんの目がテン!」では、寺納豆のひとつ「浜納豆」が紹介され、所さんが大絶賛!して浜納豆をお持ち帰りされたのだとか。

所さんが持って帰りたいくらい気に入っちゃうものならば、ますます食べてみたいー。

浜納豆は、木樽で熟成させるのだそうです。

のちほど紹介する大徳寺納豆は、甕(かめ)で1年から3年程寝かせるのだそうです。

寺納豆、浜納豆、大徳寺納豆・・・ああもう気になって仕方ない。けど、スーパーじゃ入手できない。成城石井にも置いていない。ネットで買おうかな。どうしようかな。そんな状態が続きました。

大徳寺納豆との出会い

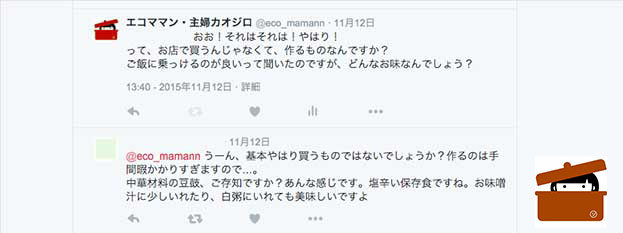

ある日、私は仕事中にもかかわらず集中力が途切れ、ツイッター(eco_mamann)をぷらぷら散策しておりました。←コラ

ひょんなことから、とある主婦の方からメッセージを頂いて、やり取りをしていました。

(念のため、お名前は伏せさていただきました)

偶然にも、京都大徳寺の方だということが判明。 驚!!!

ままままさかっ!!と思い、

「だ、だ、大徳寺納豆って、ご存知でいらっしゃいますか?ドキドキ」

と勇気を出して尋ねたところ、

「ええ、もちろん。」と。

な、な、なんてこったい!!本家本元の方だったーーー!!!!

そんなこんなで、ネット上での偶然すぎる運命の出会いを通じ、

ご厚意に甘えさせていただき「大徳寺納豆」をおすそ分けしていただけることになったのです。

あまりにも偶然すぎる偶然と、あたたかいご厚意に、嬉しすぎて!!

私のブログも読んでくださっていたとの事で、さらに嬉しすぎて!!!!もうこの日は夜も眠れませんでした。w

この場を借りて、あらためてお礼させてください!有難うございます!!

我が家にやってきた大徳寺納豆。

翌々日、あたたかいメッセージとともに「大徳寺納豆」が我が家に無事届きました。嬉しかった!

和紙に包まれ赤い帯で留められている大徳寺納豆。なんとも京都らしさを感じずにはいられません。

長らくお待たせしました。大徳寺納豆、食レポしていきますよ!!

大徳寺納豆とは

大徳寺納豆(だいとくじなっとう)は、京都市北区紫野の大徳寺門前で生産されている納豆である。寺納豆の一種。

〜中略〜

その製法は、麹菌を使用して発酵させ、乾燥後に熟成させたものである。大徳寺では、一休宗純が伝えたとされる。京都では、大徳寺納豆を用いた京菓子が各種存在する。ウィキペディアより

大徳寺の納豆は、一休さんが伝えた納豆なのですね。一休さんを身近に感じられるなんて、ありがたいなぁ。

郵便受けが匂うかもしれないですよ〜、と言われていましたが、全くそんなことはなかった!

早速いただいてみる

そーっとそーっと、小包を開けてみます。

わぁ〜!本物だー!!

小指の先にチョンと乗るくらいのサイズの粒がコロコロと包まれていました。

ちょっとしょっぱいですよ、と伺っていたので、一粒ずつ、ちびりちびりと頂くことにしました。

味は、確かにしょっぱいんですけれど、納豆の熟された香りのままのお味かな。と思いきや、後からじんわりと、鼻を抜ける「滋」、「慈」の風味。

えーい、この漢字で表すしかないもどかしさをなんとかしてくれ。

おいしー!って簡単に言って良いもんじゃない。「美味しい」の言葉じゃまったく大徳寺納豆に太刀打ちできないし追いつけない。懐かしくて塩っぱくて思わず鼻の穴が膨らみます。これ本当。

自然、地球、みんな、ありがとうー!!って。

目をうっすら閉じて遠くを静かに見つめながら、ホカホカのご飯に乗っけて食べたくなる。

大徳寺納豆ひと粒ご飯に乗せて、15分くらいかけて瞑想のようにして静寂な雰囲気の中、目を細め遠くに視点を定めながらゆっくり噛み締めて味わいたい。そんな味。深い。深すぎる。

あ、あたしちゃんと生きてるじゃん!ありがたいな。って、自分が生きてることを再確認できる。

そして、噛みしめると最初の味わいからまた変化してさらに味が深くなるから、いつまでも噛んでる。しょっぱいから癖になる。

私たち人間は、いつからこういう味、忘れていたんだろう、って。

こういう味を、自分を見つめる味というのでしょうか。

食感は、レーズンほどねっとりはしていないけれど、チョコレートを焼いた時のような、チョコクッキーのチョコのような歯触り、といったところでしょうか。

うまく言い表せないのですが。この中に濃厚に、歴史的なものがギュギュギュッと詰まっているに違いありません。

|

大徳寺粒納豆(220g 箱入り) 一休さんが伝えたという大徳寺納豆【一休納豆・一休寺納豆とも】【RCP】 05P30May15 価格: 感想:4件 |

何の味に似ている?と言われても、全く思いつかない

食べてみて分かりました。

この味は、ネットでいくら検索しても、味に対する解説が出てこないわけです。

もう、何にもどうにも例えられない。

初めて食べる味なのだけれど、あぁ、すごく有難いな。と思える。

感謝って、こういう味がするんだ。

朝からしみじみしながら、すっと姿勢を正して、白米と一緒にゆっくりと噛みしめながら、いただきました。

まさにこの大徳寺納豆は、お寺の味、一休さんの味!

これは、普通に店頭で納豆売り場の横なんかに、しれっと並べて売っちゃいかんぞ。。

そう思える味なんです。

と言いつつも、日本人、この味知らない人、絶対に多いだろうな。

この味、自分から探してでも一度は味わっておかれる方が良いです。

|

大徳寺名物 大徳寺納豆箱入り50g 価格: 感想:4件 |

ヨガや瞑想やアロマや漢方薬も良いけど、大徳寺納豆も自分と繋がれそうな味ですよ。ご先祖様が生きていた数百年以上前の時代と、ふわっと繋がれます。

色々なことに思いを馳せながら、じっくりと頂きたくなる、京都・大徳寺の納豆。

酒の肴にもオススメですよ〜の意味も分かる気がします。

大徳寺納豆は、調味料としての使い方もおすすめです。

我が家では麻婆豆腐に入れてみました。塩気があるので、味を見ながら軽く刻んで混ぜる方が良いかも。

日本版の豆豉とも言われているので、中華メニューに足してみることから始めると取り入れやすいかもしれないです。

納豆嫌いな夫も気付かない位、いい仕事してる!ワンランクアップの味!!

これ食べてから、我が家では大徳寺納豆を常にストックしています。

大徳寺納豆の健康(効能)

ペニシリンの数十倍の効果があるといわれており、

殺菌力があるので胃腸の疲れたときに1つ2つ食していただくと、胃も軽くなり後味もよろしいかと思います。麹の出す酵素が、ミネラルの吸収を妨げる大豆成分の「フェチン酸」を分解し、栄養を効率よくとるための手伝いをします。

(大徳寺精進料理・大徳寺納豆の大徳寺一久さんHPより)

これほど栄養価が高く常温保存が可能なのなら、日常生活の中でも非常食として、防災用品のリストに含めても良いのでは、と思うのです。

寺納豆(塩辛納豆)は、室町時代には広まっていて、秀吉や家康など戦国武将の間でも、戦のおともとして親しまれていたのだとか。

日常の常備食としての大徳寺納豆

そんな経緯を挙げながら、スーパーなどの売場提案を考えてみると、缶詰やペットボトルの飲料水といった非常食の定番品以外にも、「昔ながらの保存食」の位置付けで、大徳寺納豆を訴求することが出来ます。

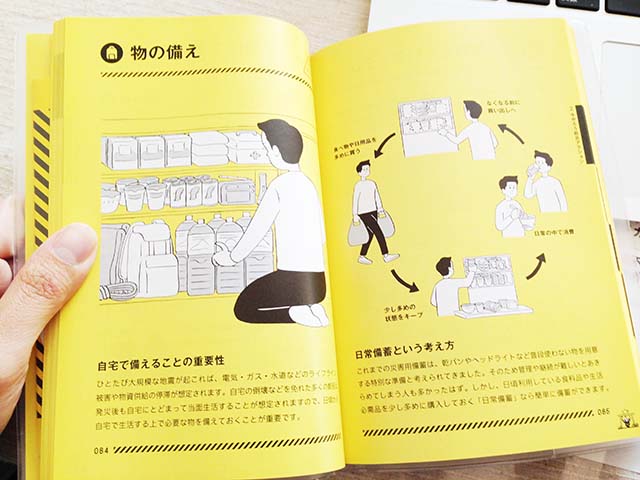

無理して防災バックに入れなくとも、東京都が配布した「東京防災ハンドブック」にもあったように、

非常食は、計画的な買い置きのサイクルを回していくことがポイント。

その日常備蓄品の一つに、大徳寺納豆を取り入れてみるのも手かと思います。

「備蓄品」というと仰々しいですが、缶詰やパスタ、お菓子、カップめん、お水、レトルト食品のように、日常的に普段の生活の中で利用しながら、ストックが足りなくなったら買い足していく食材として常備しておくのも良いですよね。

ローリングストック(循環備蓄)、ってやつですね。

大徳寺納豆は常温で長期保存できるので、まさにこれに適してるな、と感じました。

和食が注目されている

「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されたのを機に、世界でも和食が注目されています。

日本国内でも、和食を中心とした伝統食が見直されているこのご時世、この「寺納豆」や「大徳寺納豆」がふたたび注目される機運が起こっても良いのではと思います。

世は、発酵・健康食材ブーム。

最近なにかと話題の、海外のセレブ初のココナッツオイルやエゴマ油、アマニ油、チアシード、アサイー、スムージーなどなど。

スーパーの店頭でも、エンドや中通路に健康食材や機能性食品コーナーが設けられ、様々な商材が身近に目につくようになりました。

「エゴマ油、テレビで紹介されました!」等というPOPもあり、消費者の視覚に訴える売場作りも行われています。

私も仕事柄、メディアなどで紹介されている食材があれば試したくなる一人ですが、最近は、わざわざ遠くの海外のものを食べなくても「地産地消」で自分の住む土地にあるものを食すのが、本来の理にかなっているのではないかなと思うんです。

住宅建材も同じで、外材の2×4輸入建材も良いけれど、建築するその土地の風土や同じ気候の中で育てられた国産の地場の建材を使用する方が、調湿機能を保ちやすい、とも聞きます。

日本から古く伝わるものを、日本に住む私たちが食べる。

そのきっかけが、わたしの場合は、この大徳寺納豆だった。

そして、もうすぐ11月23日は「和食」の日。

大徳寺納豆について調べる。小学生の自由研究のテーマにも良いかも。とふと思いました。

大徳寺納豆とともに、日本の伝統食や食生活を見直すきっかけを親子で是非、作ってみてください♪

カオジロでした!