桜が咲き始める今日この頃、保育園の入園準備に追われているママも多いはず。

我が家は1歳児からお世話になり、今年いよいよ卒園を迎えます。

思い出いっぱいの保育園に感謝しつつ、

少しでも働くママのお力になれればと今回約1年ぶりくらいに記事を更新している次第です^^;

ところで、保育園も小学校も、持ち物すべてに名前をつけるよう指定されますよね。

でも、持ち物にそのまま直接マジックで書いてしまうのも、なんだか忍びない・・・

そうと思っていた私は、

いかに手間をかけずにそれなりの見栄えに仕上げるか、

試行錯誤して色々と方法を編み出していったので、それをお伝えしたいと思います。

保育園や小学校の持ち物に!オススメお名前つけ便利グッズ

100均で売っている「のびーるゼッケン」を使う

白い靴下はすぐ汚れが目立ってきてしまうので、黒や紺などの靴下をよく履かせています。

でも、黒や紺の靴下って、家庭にある黒のサインペンだと名前が書けないですよね。。

こういう白の生地用のサインペンというのもありますが・・・

そもそも靴下って、キャラクターの刺繍がついていたりするので、糸が絡みつき名前が書きづらいです。

(キャラクター刺繍の裏側って、ケバケバしてるじゃないですか〜^^;)

たまに、足裏部分に「お名前欄」が設けられている親切な靴下もありますが、ごく稀です。

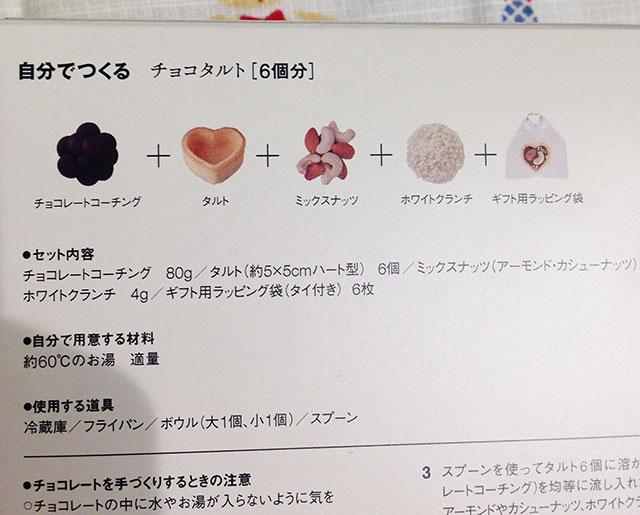

そんな時に役立つのが、100均でも売っている「のびーるゼッケン」。

これを適当な大きさに切り抜き、名前を書いて、靴下を裏返し、アイロンで名前をつけていきます。

我が家は100均ならダイソーをよく利用するのですが、ダイソーの手芸コーナーに陳列されていますよ。

靴下はそもそも「伸びる」素材なので、お名前シールも「伸びる」素材でないと、ゆくゆくは剥がれてきてしまうんですよね。(←経験談。)

3cm × 1.2cmくらいの大きさに切って、あらかじめ名前を書いておき、大量にストックすることができます。

なので我が家は、靴下同様、シャツ、下着、ズボンにもランチョンマットにも、このお名前ゼッケンで乗り切りましたよ。

ただし、ダウンなどのアウターは、避けた方がベストかもしれません。溶ける場合があるので^^;(←これも経験談。)

我が家の保育園の持ち物の名前つけは、100均のゼッケン使用で、ほぼクリアしていました。

手芸店や大型スーパーにも置いてありますが、100均のもので大丈夫。

ゼッケンにサインペンで名前を書いても良いのですが、もう一手間加えたいママは、これがおすすめ。

消しゴムはんこでお名前を掘り、のびーるゼッケンに押しまくる。

これは、結構手間かしら^^;

ですが、ハンドメイド好きなママは、絶対お勧めします!

完成度と達成感がぜんぜん違うので。

一度作るとずっと長く使えるものなので、お名前のハンコひとつあると便利ですよ。

掘り掘りするのに一時間ほどかかりましたが、意外とハマりますし。

年賀状に押したり、いろいろなところで活用できます。^^

我が家は保育園入園の前はママサークルに入っていたので、消しゴムはんこ作りが趣味のママにやり方を教わっていました。

消しゴムはんこも100均で材料が揃えられます。

- →消しゴムはんこ本体(我が家はセリアのものを使いました)

- →彫刻刀セット

ただ、インクだけは、洗濯しても落ちないインクでないと意味がないです。

手芸店やホームセンターで布地専用のスタンプを購入する必要がありますので、そこだけご注意を。

インクの色は、淡い色よりも、青や紫、茶系や朱色など、濃くてハッキリした色の方が、色落ちしなくてオススメです。

ネットでは、こういった消しゴムはんこビギナーさんセットも販売されていましたよ。

おじいちゃんおばあちゃんにプレゼントして、お願い!!と頼んで作ってもらうのもアリかもしれませんねww

かわいい柄のお名前テープを使う

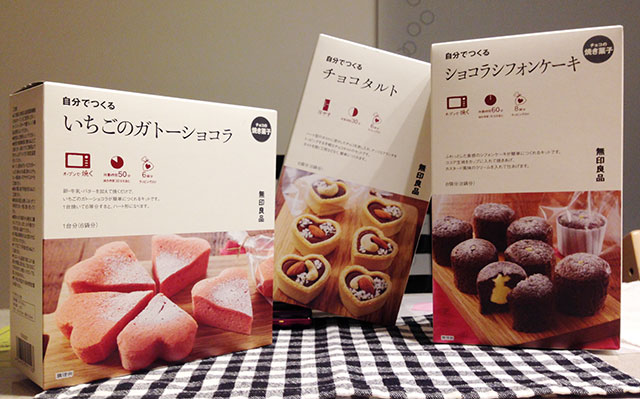

100均のゼッケンは白色しか売っていないので、他にかわいい柄モノはないかな〜と探していた矢先、見つけました。

これなら消しゴムはんこを用意する必要もないし、

黒サインペンで名前を書いて、アイロンで貼り付けるだけでカワイくできるので簡単!

スーパーで見つけた時はストライプ柄一色しかなかったのですが、ネットからも購入できるみたいですね!

しかも、ハート柄やチェック柄、スター柄などがあって、ちょっと悔しい。

ネットで見る方が、色もバリエーションも断然豊富です!

テープ幅は、3種類ありますが、太めの方が剥がれにくいし、見やすくて良いかなと思います。

靴下に貼る時は、細長くカットして貼ってあげると、肌に当たる面積が少なく剥がれにくくなります。

(デメリットとしては、このテープ自体が伸びないことでしょうか。)

先ほど、おじいちゃんおばあちゃんネタが出てきましたが・・・

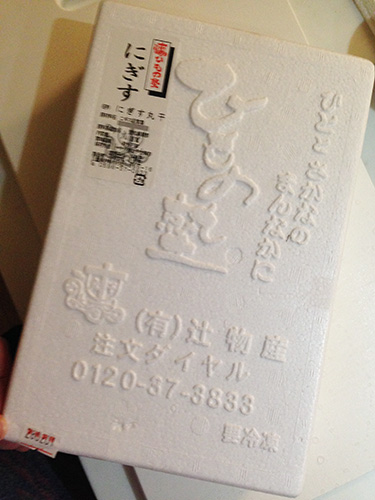

通販サイトでネームシールを注文する

通販マニアな私の母ですので、入園前にしっかりプレゼントしてくれました。ご利用の方も多いのでは。

![]()

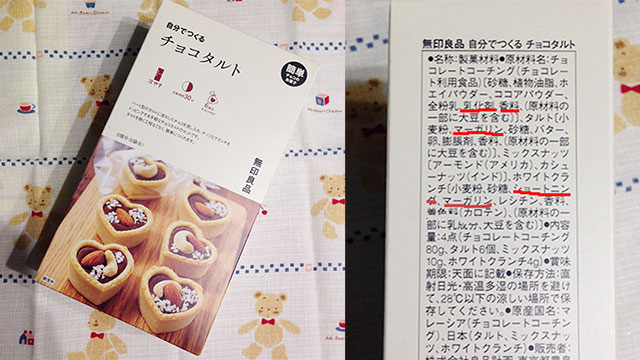

FELISSIMO フェリシモさんのお名前シールは、我が家がもらった当時、一本のテープの中に、いろんな柄・大きさのシールが含まれているのが特徴でした。

シールの要領でカットせずにそのまま貼り付けて、アイロンするだけで済みます。

ただ、名前テープ同様、素材が伸びないんです。

そしてお値段も、なかなかお高い!(◎_◎;)

我が家はもうすでに使い切ってしまったのですが、使いたい形状って大体限られてくるので、使わないシールが後になって余ってきます。

あと他にも、ハンコキットを買って、1文字ずつお名前を組み合わせてスタンプしているお友だちもいらっしゃいました。^^

私は使ったことがないのですが、兄弟がいらっしゃるご家庭は使い甲斐がありそうですね!

洗濯頻度の少ないものにはオススメのペン

これからご紹介するペンは、実は私が小学生の頃、サンタさんにもらいまして、、、

モコリンペン、って知ってますか?

名前のとおり、書いた文字が膨らむんです。

よく、赤ちゃんの靴下についている滑り止めのような、あのモコっとした感触のアレです。

と、モコリンペンの写真を撮ろうと探したのですが、すでに処分してしまっておりました( ̄▽ ̄;)!!ガーン

ウン十年経った数年前、実家の引き出しに眠っていたモコリンペンを取り出し、保育園の入園グッズのお名前書きに使ってみたんですよね。

これが意外と良かった。

ただ、洗濯していると欠けてきてしまうので(ウン十年ぶんの経年変化もあり)、

手提げバッグや上履き袋など、洗濯の頻度の少ない素材のお名前つけには適しているかもしれません。

調べてみたところ、今は「モコリンペン」ならぬ「ふくらむえのぐ」として存続していました!!有難や〜!

布地に文字や絵を描いたら、生地の裏側からドライヤーやアイロンで熱を送れば、次第にモコモコっとインクが膨らむ仕組みなんです。

これ、たまーに手芸店でバラ売りしているのを見かけるので、良かったら試しに一本買って使ってみてください ヽ(•̀ω•́ )ゝ✧

まとめ

これから保育園や幼稚園、小学校に入学されるお子さんが、自分の持ち物に愛着を持ってもらえるように。

そして、ママやパパが少しでも工夫して作ってくれた、書いてくれたんだ!という安心感、

慣れない環境下でお子さんが頑張っている時に、お名前をパッと見て、一瞬でも親の愛を感じる瞬間を持ってもらえますように。

そんな想いで、書き連ねてみました。

ぜひ、参考になさってくださいね!

我が家はこんなの作りましたよ〜!っていうメッセージもいただけたら幸いです♪

ツイッターは、ほぼ毎日@主婦カオジロ。として滞在しておりますので、お気軽にフォローしてくださいね♪

それではまた!カオジロでした!(๑′ᴗ‵๑)